Attualità

Perché le aziende italiane della moto finiscono in mani straniere?

Le ragioni per cui siamo diventati terra di conquista vanno cercate indietro nel tempo. La nostra inchiesta

Italia fa rima con lusso, alto di gamma, artigianalità. Ma al di là dello storytelling dietro al quale molti si trincerano, si nasconde una realtà meno poetica. Ovvero che, salvo rare eccezioni (pensiamo al Gruppo Piaggio, oppure a Brembo) le aziende italiane riescono a stare sul mercato solo grazie a capitali esteri. È evidente che le aziende più note del made in Italy motociclistico (o almeno, le loro casseforti) abbiano varcato da tempo i nostri confini. Ma non necessariamente è un male, anzi.

GLOBALIZZAZIONE

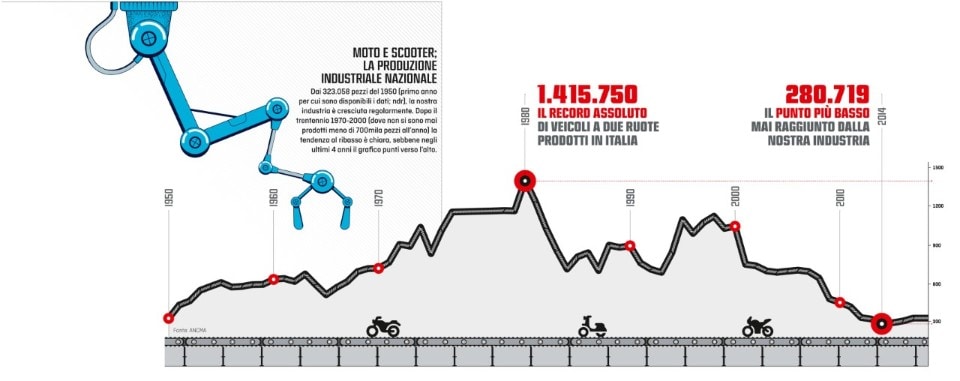

Ma quando l’Italia è diventata terra di conquista per i colossi stranieri? Dagli Anni 90 in poi, sebbene la maggior parte delle operazioni di peso siano piuttosto recenti. Ma si tratta di un fenomeno che ha origini piuttosto antiche: qualcuno forse ricorda come già nel biennio 1972-73 il gruppo De Tomaso mise radici nel nostro Paese rilevando Benelli e Moto Guzzi (con operazioni finanziariamente spregiudicate, usando il debito come leva per rilevare brand importanti). L’ombrello delle “partecipazioni statali” per lunghi periodi ha protetto la nostra industria delle due ruote, che per sua costituzione ha sempre avuto dimensioni medio-piccole, dagli appetiti stranieri. È anche ovvio che, con l’ingresso dell’Italia nella Unione europea pienamente compiuta, il nostro Paese (e con esso la sua industria) è entrato in modo forzato nel mercato della concorrenza internazionale. Ed è negli ultimi 15 anni che questo processo ha preso una china inarrestabile, portando il meglio della nostra industria in mani estere.

C’È SEMPRE UN RILANCIO

Il caso di Ducati è emblematico: dal 1996 a oggi ha cambiato tre padroni, passando dal fondo di private equity Texas Pacific Group a Investindustrial, fino al gruppo Volkswagen. Anni nei quali la produzione motociclistica e l’offerta sono cresciute. Un esempio che ha fatto scuola nella rinascita di altri marchi storici del motorismo italiano. Basti pensare a Benelli, rilevata dalla cinese Qianjiang (a sua volta controllata dal colosso dell’automotive Geely, la stessa che ha comprato Volvo): in pochi anni una gestione industriale accorta e una gamma prodotto ben studiata hanno proiettato Benelli nella top 3 dei modelli più venduti in Italia. Sempre sulla via della Seta ha trovato una nuova giovinezza Moto Morini, acquisita alla fine del 2018 dalla cinese Zhongneng Vehicle Group. Ma gli esempi possono continuare, passando da Black Ocean, il veicolo attraverso cui Timur Sardarov sta rilanciando a suon di quattrini e investimenti MV Agusta, fino a Yamaha Motor Europe (società di diritto olandese, che però risponde al quartier generale giapponese di Iwata) che ha creduto in una Motori Minarelli alla canna del gas per trasformarla in un hub internazionale per la produzione di motori, prima di cederla a Fantic Motor. Altri marchi storici, rimasti ormai scatole vuote, hanno preso la via del Brennero per approdare in Austria: là l’ambiziosa KSR ha rilevato Malaguti e Lambretta, brand sui quali stanno facendo un lento ma strutturato lavoro di rilancio. Non tutto il male però viene per nuocere, insomma: laddove non riesce la nostra industria, suppliscono quelle straniere.

LA DOPPIA FACCIA DEI FONDI

Rilancio che viene portato avanti, addirittura con maggiore convinzione, dai fondi di investimento o di private equity che hanno fatto shopping di aziende nostrane. I quali adottano un modus operandi di medio termine che si potrebbe riassumere così: acquisto un’azienda promettente, la rilancio e dopo qualche anno la rivendo in modo da guadagnarci ancora di più rispetto all’investimento iniziale. Questi fondi hanno una liquidità e un portafoglio tale che possono permettersi di acquisire gioielli in ottima salute. Come nel caso di Dainese (che all’80% è controllata dal fondo sovrano del Bahrein Investcorp) e Nolan (comprata dal fondo francese 2R Holding, lo stesso che possiede il concorrente Shark). Ma se in quest’ultimo caso il deal è recente (risale infatti al 2019), nel caso dell’azienda vicentina è datato 2014. E sei anni sono un tempo maturo per far pensare a un’eventuale cessione. Non a caso nell’ultimo anno si sono fatte sempre più insistenti le voci in tal senso. Insomma, se da un lato i fondi garantiscono prosperità, dall’altro sono anche fonte di fibrillazioni societarie.

lA nostra industria nazionale non è vocata alle grandi dimensioni. e, in anni di globalizzazione, è facile preda di capitali stranieri

SISTEMA FRAGILE

Per scoprire da dove nasce la fragilità del nostro sistema industriale bisogna riavvolgere il nastro agli Anni 60: “L’arrivo dei giapponesi prima nel mondo delle corse, e poi sui mercati commerciali, ha sancito il vero punto di rottura - dice Giuseppe Berta, storico dell’economia all’università Luigi Bocconi - da allora in poi è emerso in modo sempre più marcato che la nostra industria nazionale non è vocata alle grandi dimensioni. Di fatto non siamo riusciti a superare il nostro più grande limite, che è quello dell’artigianalità, a sua volta collegato alle dimensioni locali e spesso familiari delle nostre aziende. Brembo è stata l’unica azienda italiana a capire che, senza alleanze internazionali di peso, non si riesce ad andare avanti, perché le dimensioni delle imprese nazionali non sono sufficienti. L’unico campo in cui possiamo competere coi nostri prodotti, ma sempre su scala ridotta, è quello dell’alto di gamma, in cui processi molto specifici e know how elevato vanno a braccetto”. Inoltre la fragilità intrinseca del nostro sistema, unito al momento storico legato al Covid19, presenta un altro rischio: “Le eccellenze italiane delle due ruote sono aziende della componentistica. In un momento del genere i nostri gioielli, messi in difficoltà dalla congiuntura, sono appetibili per un eventuale compratore asiatico, e a prezzi che per i loro standard sono giudicati bassi”, conclude Berta.

TENDENZA INTERNAZIONALE

Certo, si dirà che quanto appena descritto non sia un fenomeno tipicamente italiano. Anche all’estero non mancano case history analoghe. Si pensi a Peugeot Motocycles che, dopo essere stata smembrata dalla Casa madre, è stata acquistata dall’indiana Mahindra. O ancora a KTM, la cui crescita globale ha assunto dimensioni sensibili solo quando l’indiana Bajaj è entrata nel suo capitale sociale col 49% delle azioni e tanti denari a sostegno dell’azione di herr Stefan Pierer. Senza pensare poi a quel che resta dell’industria nazionale inglese (fatta eccezione per Triumph, saldamente controllata dalla famiglia Bloor): poche settimane fa i rottami della gloriosa Norton sono stati rilevati dall’indiana Tvs. Tutto il mondo è paese, verrebbe da dire. Oppure, se la vogliamo vedere in un’ottica di lungo periodo, tutta l’Europa diventerà una colonia asiatica.

QUELLI CHE RESISTONO

Piaggio è forse il più grosso esempio di made in Italy su due ruote. Dopo essere stata per decenni una società della galassia industriale della famiglia Agnelli, è tornata in mani italiane (dopo una parentesi nella gestione da parte del fondo americano Morgan Granfell) solo nel 2003, grazie alla holding Immsi di Roberto Colaninno. L’azienda di Pontedera - che per dimensioni è una vera e propria multinazionale - nel suo gruppo include, tra i vari marchi, Anche Aprilia, Gilera e Moto Guzzi. Per il resto, i costruttori di moto su cui sventola la bandiera italiana si contano sulle dita di una mano. Il caso di Beta è più unico che raro: l’azienda di Rignano sull’Arno (FI) è ancora un’impresa a conduzione familiare, e ha fatto della specializzazione nell’off-road la sua forza. Italiana è anche la vicentina Askoll, specializzata in mobilità elettrica (sebbene il suo core business siano da sempre i motori elettrici, applicati nel mondo degli acquari e degli elettrodomestici). Così come batte un cuore italiano nella Fantic Motor: rinata grazie all’imprenditore Federico Fregnan, è stata poi rilevata e rilanciata nel 2014 da un pool di imprenditori veneti raccolti sotto l’egida di Venetwork. Nei fatti, il molto made in Italy che circola su due ruote è rappresentato da altri tipi di aziende. Se togliamo dal mazzo una multinazionale come Brembo, il pensiero va all’abbigliamento (Alpinestars, Spidi), ai caschi (Caberg e Airoh), al distretto trevigiano della calzatura tecnica, fino alle componenti (da Acerbis a Dell’Orto) che vengono montate sulle moto di mezzo mondo.

(articolo uscito su Dueruote n. 184, agosto 2020)

Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.